登山を始めてから6年目に突入しました。熱心に活動している時期もあれば、登山が嫌になって休んだ時期もあります。日本一周したこともあり、全国にあるたくさんの山に登り、酸いも甘いも経験しました。

自分の足で登頂して、山頂から景色を眺める瞬間は格別。私は山岳写真が好きなので、絶景を狙って写真を撮る時「生きている」ことを実感します。

前置き

登山という体験は素晴らしいだけでなく、危険で時には命に関わるリスクを孕んでいることも事実。ヒヤリハット、小さな事故、怖い思いもしてきました。山で多くの人が亡くなっているのも事実。今回は、私自身がこれまでに経験して危なかったこと、怖かったことを体験談としてまとめました。

皆さんの安全登山に役立ててもらえれば幸いです。

(1) 疲労や悪天候による低体温症のリスク

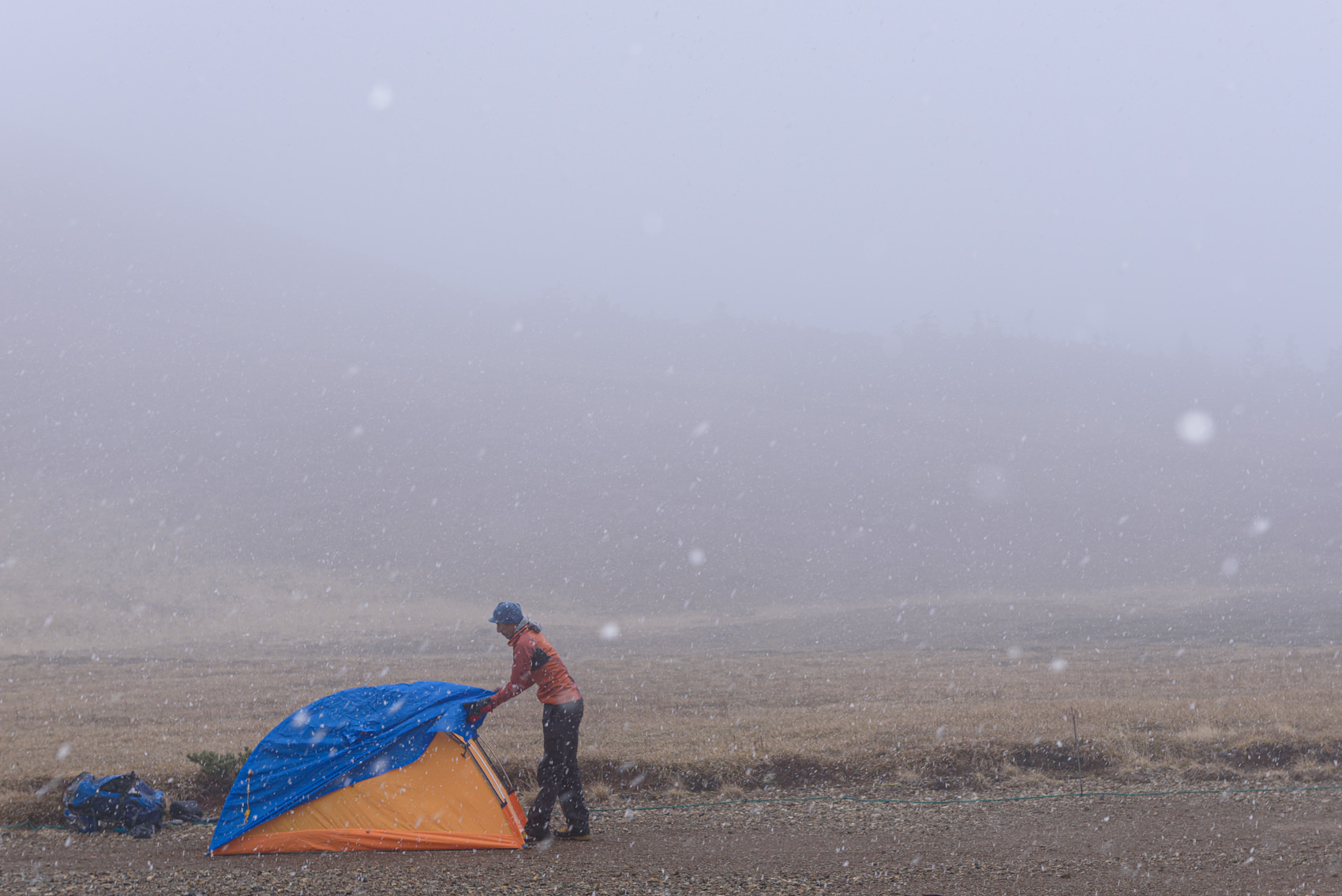

夏山とはいえ、天候が悪化すれば高山帯(北海道であれば2000m)の稜線は非常にシビアなコンディションになる。吹き荒れる風と雨が体力を奪っていきます。大雪山のように有人の山小屋が少ない場合や、簡単には途中下山できない場合は特に慎重な計画が必要。

大雪山から十勝連峰の富良野岳まで長大なルートを縦走した時、最終日に悪天候に見舞われました。この時は避難小屋が利用できたので事なきを得ましたが、避難小屋がない稜線もたくさんあります。上ホロカメットク避難小屋に着く頃には、寒さに震え、自分の手が真っ白になっていたのを今でも鮮明に思い出します。

強風に雨が加わると体温が簡単に奪われます。稜線に上がる前は簡単に歩けていても、稜線に出たらコテンパンにやられてしまう・・・それが高山の怖さです。レインウェアと防水グローブがあると心強い。

危機的状況に陥った原因

起伏が多く、足元も悪く、笹が多くて歩きにくい

元々の計画は、大雪山(旭岳)からトムラウシまで縦走する予定。時間的・日程的余裕があることで欲を出し、トムラウシから先の十勝連峰(富良野岳)まで計画を変更。しかし、トムラウシから先のコースは歩く人も少なく、登山路の難易度はよく整備された大雪山と比べると桁違いに高かったのです。

極度に疲労した状態で迎えた最終日、それまで晴れていた山が牙を剥きました。

うまくいっている時は感じないのに、天候が悪化したり条件が悪くなると襲ってくるのが疲労です。疲労の上に雨風に打たれると低体温症のリスクが飛躍的に高まります。

疲労は判断力を鈍らせ、悪天候は焦りを生みます。早くこの状況から抜け出したいと焦り、悪天候の中を闇雲に動いてしまうかもしれない。衰弱による焦燥が原因で低体温症・遭難に繋がる可能性は大いにあります。

防止策と予備知識「疲労と低体温症」

疲労

登山計画が経験や実力の120%に基づくのなら、それは危険な計画です。予想外の悪天候に遭遇したら?道に迷ったら?行動不能になったら?ロングトレイルや体力を使う計画では「もしも…」のリスクを考えておくことが重要だと感じました。

低体温症

低体温症のリスクを減らすためには雨が降り始めたらすぐにレインウェア(上下)を着る。襟元、袖口、足首などからの浸水を確認する。雨風を凌げる場所で無理せず休憩する。その間に行動食を食べてエネルギーを切らさない。温かい飲み物を飲んで落ち着きましょう。トムラウシの事故のように、夏山でも低体温症は起こり得ます。

危機を切り抜けられた要因

上ホロカメットクの避難小屋でコーヒーを飲んで落ち着きを取り戻せたことが良かった。また、避難小屋にもう一人来たことで会話が生まれ、冷静さを取り戻しました。避難小屋にて撤退を覚悟した直後、稜線が雲から抜けて雨はやみ、幸運にも最後まで歩くことができました。

(2) 遅い出発時間によるビバーク

今ではよく歩いている北アルプスですが、初めてテントを担いで登った山は餓鬼岳。初めての北アルプスでやらかすことに・・・山頂付近にある餓鬼岳小屋でテント泊をする計画。それが、あまりに遅い出発時間のため途中でビバークする羽目に。

- 何が問題?

-

国立公園の無雪期では、幕営指定地以外のテント泊禁止は周知の事実。罪悪感を覚えながらも、遅い時間に出発したことが原因で、引き返すことも登り切ることもできず、雨の中でビバークをしました

- 原因は?

-

ある程度、登山に慣れてきたことや、自転車日本一周の経験も相まって、自分の実力を過大評価して、山の怖さを過小評価していたのだと思います。一般的に考えればあり得ないくらい遅い時間に出発しているのがその証拠ですね。

慣れと過信

余裕を持った登山計画を立てるというのは当たり前のこと。しかし、登山に慣れてきた頃、調子に乗った危険な計画を立ててしまうかもしれない。慣れてきた頃が最も危ないと言いますが・・・まさにその通り。

時間的余裕のない登山計画は危険です。予定通りに進めなければ焦りが生じる。焦ると的確な判断ができないものです。実際、低山でも「焦り」や「不安」が原因で致命的な遭難に繋がる事例が多いもの。「なんとかなる」と油断して、本来はビバークすべきタイミングで、決断できないこともあるでしょう。闇雲に進めば遭難のリスクが上がります。

(3) 結露・濡れによる凍傷のリスク

2016年10月は後立山連峰の白馬岳に登りました。白馬大池を経由するスタンダードなルート。ここでテントを張って翌日山頂を目指し、そのまま唐松岳まで縦走する計画。強い寒気が入る予報で、もしかすると北アルプスでは雪が降るかもしれない。そんな予報。そして、実際に北アルプスでは初冠雪。まだ雪山登山の経験がない私にとって、山で経験する初めての積雪でした。

変わりやすい山の天気

この時はまだ、街の天気予報だけを見て登山をしていました。高層天気図を見ていなかったので、いつ寒気が入って、いつ雪が降る可能性があるのか、考えることもなく「雪が降るかもしれない」そんな軽い気持ちで入山。まだ10月半ばだというのに、激しい降雪の中のテント泊は凍えるほどに寒くて、辛い思いをしたのでした。

10月以降に上層に強い寒気が入ると北アルプスでは降雪となる可能性が高まります。街の天気予報で「強い寒気」というワードを聞いたら雪が降る可能性を考え、装備や登山計画を再考する必要があります。

結露で浸水したシュラフ

寒さ対策でシュラフカバーを初めて使いました。外は雪が降る厳しい寒さ、そんな酷寒な環境に耐性がない私は寒くて寒くて・・・テント内でバーナーを焚いて暖を取りました。その寒暖差のせいか、寝ている間にシュラフカバーの内側が盛大に結露。ダウンシュラフがびしょびしょに濡れてしまい、耐え難い寒さへ。

凍傷は外気に体が晒されてなるだけでなく、厳しい環境で皮膚を濡らしてしまっても起こります。この時はそんな事態にはならなかったものの、厳冬期であれば重大な事故が起きていたかもしれません。寒さに対する耐性がなく、なす術もなく、ただただイモムシのように丸まって夜を過ごしたのでした。

- 何が問題?

-

高層天気図を見るという発想・知識がなかったこと。初冬の北アルプスがこれほど寒いとは想像が及ばなかったこと。気持ちも・装備も十分な用意がなかったこと。

- 原因は?

-

テント内で火により暖をとったのであれば、寝る前にテント内外の温度差を解消すること。そうしないと結露が起きてシュラフが濡れてしまう可能性があります。

北アルプスの降雪時期と初冬登山

10月の北アルプスは雪が降ります。登山者の数がぐっと少なくなり、営業を終了する山小屋も増えます。以降は、夏山・秋山とは別世界になるという認識が必要。積雪した山を歩く技術もそうですが、何より強風・降雪に見舞われると凍傷のリスクが高くなるからです。

雪山登山の知識が必要不可欠。

登山初心者の方、特に雪山登山を経験していない方こそ、秋と冬の境界にあたる初冬では降雪に対して最大限の注意が必要です。日帰り登山も危険ですが、テント泊登山をする場合はなおのこと。行動を停止してからは外気温・体温ともに下がるので一気に寒くなります。

強風や降雪による凍傷、結露や濡れによる凍傷から自分自身を守るための知識と技術が必要ですね。

初冬登山が寒くて不安ならば①暖かいシュラフ②テントシューズ(象足)③貼るホッカイロを検討してください。これらがあれば、寒いテント泊も怖いものなしです。

(4) 道迷いのリスク

バリエーションルートではなく一般の登山道を歩いている限り、そうそう道迷いはしないもの。しかし、バリエーションルート程ではないものの、歩く人が少なくて踏み跡が薄くなっている登山道、草木が生い茂ってルートファインディングが難しい登山道というのは存在します。

屋久島の三岳を経由して、南北に横断するロングトレイルの終盤。歩く人が少ない湯泊歩道を使いました。屋久島登山道の中では上級者向けの道。黒見岳より南は鬱蒼とした巨木が繁茂する厳しい道なのですが、不思議と不安はありませんでした。ここでも「過大評価された自分像」が見受けられますね。

そんな道中、四方八方が同じ景色に見える場所があり、進む道も来た道も分からなくなってしまったのです。そう、道に迷い、軽度の遭難状態だったんです。パニックになったのを今でもよく覚えています。冷静になり、安易に先には進んではいけないと自戒しました。

道迷いの原因は?

私が迷ったのはどこもかしこも道に見えるような小広場。大小の木が360度茂っており、明瞭な道がないように思いました。逆を言えば、道のような道でないような・・・獣道にも似た不正解の道がたくさんある場所。そのどれかを選んで進めど、同じような景色が続く。

『やはり違う』と思い引き返す。同じ場所を通っているつもりなのに、来た道と引き返す道では見える景色が反転しているので、どこに戻ればいいのか方向感覚を失ってしまう。

パニックで走り出したくなる気持ちに駆られます。とにかく進みたくなってしまう。進めば道がひらけると信じたい。しかし、正しい道ではないので、袋小路に迷いこむだけ。こうしてパニックに陥れば、視野がますます狭くなる。こうして遭難予備軍となったのでした。

道迷いの対処法は?

毎年のようにどこかの山で神隠し的な遭難事故が発生します。遭難は標高の高い山だけで起きているのではなく、低山や樹林帯のように方向を見失いやすい場所でも起きます。上述のように、道っぽい踏み跡を進み続け、終いには誰の目も届かない場所へ迷い込むことになる。道迷いの行きつく先は遭難。電波がなければ助けも呼べない。非常に厳しい状況です。

自分の現在地がわからない場合、進むべき道が分からない場合、どうすべきか。まず大切なことは落ち着くこと。立ち止まりその場で深呼吸する。理想は、コーヒーを飲んだり、その場で一息ついて休むこと。とにかく焦らない。

反対に、最も危険なのは現在地も登山道も見失っている状態で、闇雲に歩き続けること。これは本当に危険です。少し前まで登山道を歩いていたのであれば、正しい道からそれほど離れていません。勘を頼りに歩いたり、他の尾根に迷い込まないことです。

遭難死するくらいならビバークを選びましょう。

予定通り下山しなければならない理由はいくつでもありますよね。また、ビバークと言われても簡単には決断できないものです。テントがなければなおさらのこと。しかし、それでも遭難するよりは、死んでしまうよりは絶対にいいはず。

よほどマイナーな山域でなければ、いずれ他の登山者が近くを通るかもしれません。気持ちを落ち着かせれば、ただしい登山道への道がわかるかもしれない、ピンクテープを見つけられるかもしれない。

現在はスマホやスマートウォッチにGPS機能が搭載されています。山の中では地図を眺めたりコンパスを出すより、GPSで現在地を確認することが「最善の方法」です。GPSが利用できるのであれば、これが最良の道標となります。

スマホを使って現在地を確認する。スマートウォッチを使って現在地を確認するというのは「とっても簡単」です。専用のGPS機器を使ってもいいのですが、持っていない人が多いでしょう。一方、スマホなら皆持っている。このスマホをデジタル地図として活用しない手はありません。「山と高原地図」「ヤマップ」「ヤマレコ」いずれかを使ってみてください

山のように電波がなくともGPSは利用可能。日本全国どこの山にいても現在位置を特定できる。山では「紙の地図とコンパスしか見たくない」・・・それは過去の常識。道迷いや遭難を防ぐためにGPSが利用できるデバイスを必ず携帯することをおすすめします。

遭難時の対応Q&A

- 道に迷ったらその場から動かない方がいいは本当?

-

場合による。例えば、道が全くわからず、不安だからという理由で沢筋を下るのは自殺行為。また、登っている山が町からどの程度離れているのか、登山道への復帰がどの程度難しいのかにもよる。登山経験が乏しく、道が一切わからず、対処法がわからないのであれば、動かず救助を待つことが正解となるが、GPSにより現在地が分かるのであれば、例えば多少無理をして尾根に戻る、登山道に戻るなどの努力はしたほうが良いこともある。

- 道に迷った時に「下る」と何がまずい?

-

山は裾広がりになっており、下れば下るだけ行動できる範囲が広がってしまう(捜索しなければならない範囲も広がる)。また、沢筋を下ってしまうと、滝にぶつかる可能性があり、それ以上進めなくなることもある。登山道ではない山の斜面を下ると非常に体力を消耗する。その結果、上に戻りたくても戻れなくなったり、それ以上行動できなくなったり、ビバークするだけの体力が残っていない可能性が高くなる。

- 遭難して救助を待つ間どうしたらいい?

-

可能な限り雨風が避けられる場所に移動する。持っているすべてのウェアを着込んで体を温める。行動食や水が残っていればカロリーを摂取する。登山者が歩く時間帯に大きな音を出して存在を知らせる。

(5) 体調不良や外傷のリスク

登山中に体調を崩してしまうのは大きなリスク。とは言ったものの、体調を完全にコントールできるわけもなく、山の中で具合が悪くなってしまうことも念頭に入れておかなければなりません。

登山では肉体疲労・栄養不足・ストレスなど体調不良につながるリスクファクターがたくさんあります。例えば疲労により免疫が低下して、厳しい環境ストレスに体が負けてしまうことは起こり得ます。発熱・嘔吐・腹痛・頭痛、さらには外傷として出血・捻挫・骨折も起こる可能性があります。

かくいう私も頭痛・発熱・腹痛・捻挫・出血を経験しており、山の中でのトラブルは本当に辛いものでした。

頭痛

標高の高い山に耐性がない人が北アルプス、南アルプス、特に富士山のような3000mを超える山に登ると高山病を発症する可能性があります。普段から登山をしている人でも起こり得るのですが、特に登山初心者の方には起こりやすいです。中でも頭痛と吐き気(悪心)が筆頭症状です。

私は人生で初めて登った山が富士山なのですが(若気の至りで…)、この時はひどい頭痛と吐き気がしました。

頭痛や吐き気は登山中の集中力を著しく低下させます。不安な方は眠気を誘発しない薬を持っていると安心できますね。私はロキソニンを常備しています。

発熱

北アルプスで初めて登った餓鬼岳の山頂で熱が出ました。愚かなことに、風邪薬や解熱鎮痛薬は持っていませんでした。シュラフでゆっくり休むことで翌日には熱が下がり、事なきを得ましたが、薬を持っているに越したことはありません。備えあれば憂いなしです。

体調が悪い時は無理をせずに安全に下山することを最優先すること。登山中に体調が悪いと感じたら無理せずすぐに下山することです。無茶をするのが一番いけない。熱があると足元がおぼつかなかったり、視界がぼやけたりと重大な事故に繋がりかねませんので、テントや山小屋で停滞・休憩できるのであれば熱が下がるまで動かない必要もあるでしょう。体調がわかるのは自分だけですから。

ロキソニンには①鎮痛効果(頭痛・関節痛・腹痛などに効く)と②解熱効果(熱を下げる)があります。また、眠くなる成分が入っていません。薬局で買える解熱鎮痛薬では最も強いものになりますので、すぐに効果を出したい山では重宝します。

腹痛

トイレを我慢したり、栄養不良になったりと、登山に腹痛はつきもの。日常的にお腹を下しやすい人にとっては特に注意が必要。私はちょっと便秘がちな体質であり、登山ではいつも戦々恐々とした思いをしています。

厳冬期の仙丈ヶ岳に登った時のこと、ご来光を撮りに小仙丈を目指して稜線に出ました。厳冬期らしい酷寒でしたが・・・この時、人生で経験したことが無いような腹痛に襲われます。

汚い話で大変恐縮ですが、ドキュメンタリーとしてお伝えします。結論から言えば人生初の「キジ撃ち」を経験しました。人生であれほどに狼狽し、右往左往したことは後にも先にもないかもしれない。本当に大変でした。ご来光前で、後続の登山者がいないことがせめてもの救いでした。

厳冬期の稜線でお腹を下そうものなら、トラウマになって登山に行くのが嫌になるかもしれない。それくらい辛いです。

便秘がちな方やお腹が緩い方にとってトイレが利用できない登山は不安ですよね。登山前にお腹の調子を整える以外に手立てがないのですが、下痢止めは必ず持参しましょう。

解熱鎮痛薬と下痢止めはおすすめしたい薬の筆頭候補。かさばりませんし、忘れずにバックパックに入れておきましょう。使用期限の管理もお忘れなく。

捻挫

登山道によってはガレ場が続くもの。ガレた道というのは、数十センチ程度の大きな石がゴロゴロと集まった登山道のことを言います。一方、砂っぽい道をザレた道と言いますね。ガレた登山道というのは足場が不安定。足を置いたときに石が動いて捻挫したり、浮石(地面と固定されておらずグラグラ動く石のこと)で転んだりするリスクが高い。

私は中央アルプスで足首を捻挫したことがあります。幸い、軽度の捻挫でしたので事なきを得ました。しかしながら、サポーターやテーピングなど足を固定できるファーストエイドを持っておらず、自然経過に任せるばかり。なんとも情けない話です。

単独行で自力下山するためには、テーピングを用意しておくべき。ただ持っているだけではなく、現場で速やかに処置できるように、テーピングの使い方についてもしっかりと予習しておきましょう。スマホにテーピングの使い方の画像や動画を保存しておくともしもの時に役立ちます。

行動前に足首のストレッチをしっかりしておくことが重要。また、ローカットの靴よりハイカットの靴の方が足首を保護する性能が高く、捻挫対策にはおすすめ。好みもありますが、私は夏でもハイカットの登山靴を好んで使っています。

ロキソニンは第1類医薬品(OTC)ですが、簡単に購入できるようになりました。昔はお店で薬剤師の説明を聞かなければ買えない時代でしたので、便利になりましたね。水なしで飲めるストッパは便利かつ眠気を起こす成分が入っていないのでおすすめです。

岩場で手を切ってしまったり、出血した時にバンドエイドがないと困ります。大量には入りませんので、大小を何枚かずつ備えておきましょう。

(6) 低血糖や脱水症状による行動不能のリスク

ある年のゴールデンウィークは霞沢岳にいました。ゴールデンウィークでしたが北アルプスではドカ雪が降りました。登山道は厳冬期さながらの様相。その前年はあまり登山をしていなかったこともあり、勘も体力も鈍っていたようです。

登山途中で極度の疲労を感じました。振り返ってみると、摂取カロリーも水分補給も不十分。単独ラッセルによる極度の運動に対して、体のエネルギーが空っぽになるハンガーノックの状態になっていたのかもしれません。

原因と対応策

積雪期の霞沢岳を徳本峠から登る場合、工程は長く厳しいのですが、ラッセルという重労働が加わったことで体力を使い切っていたようです。空っぽの体に鞭を打って動き続けました。水分補給も不十分で軽度の脱水症状を起こしていた可能性もあります。

下山前にテントでしっかりと休み、体力がある程度回復したので無事に下山できましたが、体の不調は消えませんでした。

行動量に見合ったカロリー摂取と水分補給が肝要です。積雪期ではあまりに疲労すると水を作る元気が残っていないかもしれません。やはり、そこまで自分を追い込むことがないように、無理をしないというのが一番です。

ブランク後の登山にご用心

ブランク後は余裕のあるルートで体力と山勘を戻すことが重要だと猛省。登山経験豊富な人でもブランク後に遭難したり滑落したりすることはよく起こります。これと同じで、美化された過去と過剰な自信が「なんとかなる」という妄想に繋がるのだと実感しました。

登山で最も重要なのは体力です。厳しい計画であればあるほど、筋力・肺活量・総合的な体力を維持することが重要だと再認識しました。エネルギーが空になるハンガーノックはもちろんのこと、カロリー不足や脱水状態にならないよう、細やかな行動食水分補給が重要ですね。

ゼロにならない登山リスクを軽減するために

用意周到に準備しても登山のリスクはゼロになりません。しかし、最悪の事態を免れるための予防策を講じることはできます。恥ずかしいエピソードをたくさん披露しましたが、私自身のリアルな体験談として反面教師にしてもらえれば幸いです。

山は時に牙を剥く脅威であるということを忘れず、美しい自然を楽しめたらと思います。厳しい自然環境の中にお邪魔しているという謙虚な気持ちで、これからも登山を楽しんでいきます。

ちょっと古い本ですが、山で使う体力を鍛えるのにおすすめの一冊。特に環境体力についての記載は興味深く、登山で役立ちます。

雪山登山でのリスク管理や基本的な知識習得はこちらの本がおすすめ。

お気軽にコメントください