登山では実に多くの持ち物/装備が必要です。

入山してから忘れ物が発覚しても、簡単には入手できない。それが登山の厄介なところ。

そのため、登山においては忘れ物をしないことがとても重要です。山の中で忘れ物に気づいても時すでに遅しというわけです。

登山の準備の際にチェックリストがあると心強いですよね。

そこで、私のこれまでの経験から必要な道具を網羅的に紹介できないかと一覧にまとめてみました。

登山では絶対に必要なものと、使う人使わない人が別れる装備もありますので、必須かオプションかもわかるようにしたつもりです。

登山の際の準備で参考にしていただければ幸いです。

「夏山登山」の持ち物チェックリスト

登山と一口に言っても、登る時期や登る山、登る人の技術などにより持ち物は異なります。

特に、雪山は夏山とは大きく異なりますのでご注意ください。

こちらリストは夏山の装備類だと思ってください。雪山登山のリストは下で改めてまとめています。

| ジャンル | 装備 | 説明 | 必須 |

| 服装 | 帽子 | 夏は日焼け防止に、冬は保温で必須。 | ◎ |

| インナー上(+1枚) | Tシャツ直着は汗ですぐ水没するので非推奨。 | ◎ | |

| インナー下 | 膝への衝撃を和らげる役割もあり。 | ◎ | |

| Tシャツ | 化学繊維(化繊)を必ず選ぶ。 | ◎ | |

| パンツ | 9月上旬まではショートでOK。岩場ではロングを。 | ◎ | |

| 下着 | 化繊がベストだが何でも大丈夫。 | ◎ | |

| ソフトシェル | レインウェアでも事足りるがあるとお洒落。 | ||

| フリース | 山泊なら通年で必須。 | ◎ | |

| ダウン(上) | 真夏以外は必須。春秋は必須。 | ◎ | |

| ダウン(下) | 真夏は不要。春秋はあった方がいい。 | ||

| ソックス(+1ペア) | 厚手の方が疲れにくい。濡れてもいいように+1セット。 | ◎ | |

| トレッキングシューズ | 捻挫防止のためにハイカットがおすすめ。 | ◎ | |

| レインウェア | 有名アウトドアメーカーの物であればOK。 | ◎ | |

| ゲーター | 冬は必須。露や泥対策になるので通年で推奨。 | ||

| 手袋 | 夏場は軍手でもOK。滑り止めがあるといい。 | ◎ | |

| 眼鏡/コンタクト | 忘れがちなので必ずチェックしよう。 | (◎) | |

| 下山後の着替え | あると幸せだが総荷物量と要相談。 | ||

| 行動 | バックパック(ザック) | テント泊を考えるなら60L~80Lがおすすめ。 | ◎ |

| アタックザック | 便利道具。基本は推奨。 | ||

| ザックカバー | ザックに付属しているもので必要十分。 | ◎ | |

| ナルゲン(水筒) | 水筒でもナルゲンでもOK。 | ◎ | |

| ウォーターキャリー | 泊りでは必須。プラティパスが人気だが乾きにくい。 | ◎ | |

| 行動食 | 「もし遭難したら」を考えて十分量持って行こう。 | ◎ | |

| トレッキングポール | 登山になれると不要に。膝が悪い方はあった方がいい。 | ||

| あめ玉 | 行動食とは別に忍ばせておくといい。 | ||

| ヘッドライト | あらゆる種類の登山で必須。最重要装備。 | ◎ | |

| エマージェンシーシート | 軽いので遭難対策として携帯したい。 | ||

| スマートフォン | GPS機能が役に立つ。山と高山地図やYAMAP。 | ◎ | |

| モバイルバッテリー | 日帰りでも遭難を考えて持って行こう。 | ◎ | |

| 充電ケーブル | 忘れがちなのでしっかり確認。 | ◎ | |

| 日焼け止め | 厳冬期や真夏はあった方がいい。 | ||

| サングラス | 好みもありますが、冬はあった方がいい。 | ||

| GPS | スマホでも十分だがもう一つあると安心。 | ||

| テント泊 | テント | 絶対忘れないように。 | ◎ |

| テントポール | 忘れると窮地に追いやられます。 | ◎ | |

| グラウンドシート | テントの消耗を遅らせる上で重要。 | ||

| ペグ | V字やY字など使いやすく強風にも耐えられるものを。 | ◎ | |

| 張綱 | 昼は無風でも夜強風な事も。必ず張りましょう。 | ◎ | |

| シュラフ | 少し暖かいものを選ぶのがポイントです。 | ◎ | |

| ピロー | エアーなら軽量、帰りの着替えを丸めるだけもOK。 | ||

| マット | ウレタン系とエアー系どっちでも。私は基本ウレタン。 | ◎ | |

| テントライト | ヘッドライトだけでも大丈夫ですがあれば便利。 | ||

| 調理 | 食料本体 | しっかりと計算して十分量を。 | ◎ |

| コッヘル | 少し大きめを選ぶと用途が広がる。メスティンでも。 | ◎ | |

| ストーブ | 出発前に動作確認を必ず。 | ◎ | |

| ガス | 絶対ケチらない。新品がベスト。 | ◎ | |

| ライター | 寒い時はストーブが点かない時も。厳冬期は必須。 | ◎ | |

| カトラリー | フォークがあれば何でも食べられます。 | ◎ | |

| マグカップ | コーヒーを飲むのにぜひ。 | ||

| コーヒー | 山の景色を見ながら飲むコーヒーは格別です。 | ||

| ゴミ袋 | ビニール袋に加えてジップロックがあると良い。 | ◎ | |

| ウェットティッシュ | コッヘルの食べ残しを拭くのに便利。 | ||

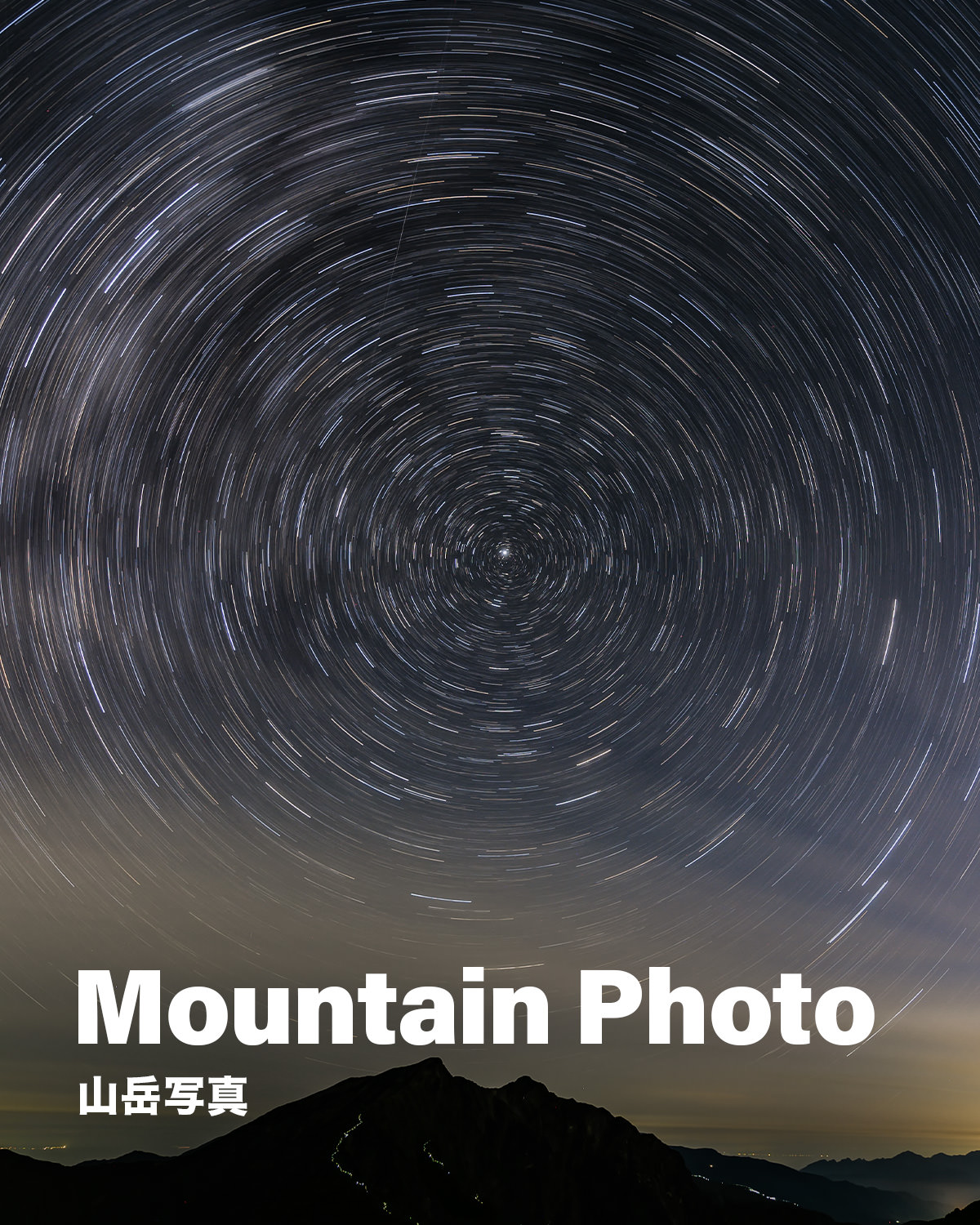

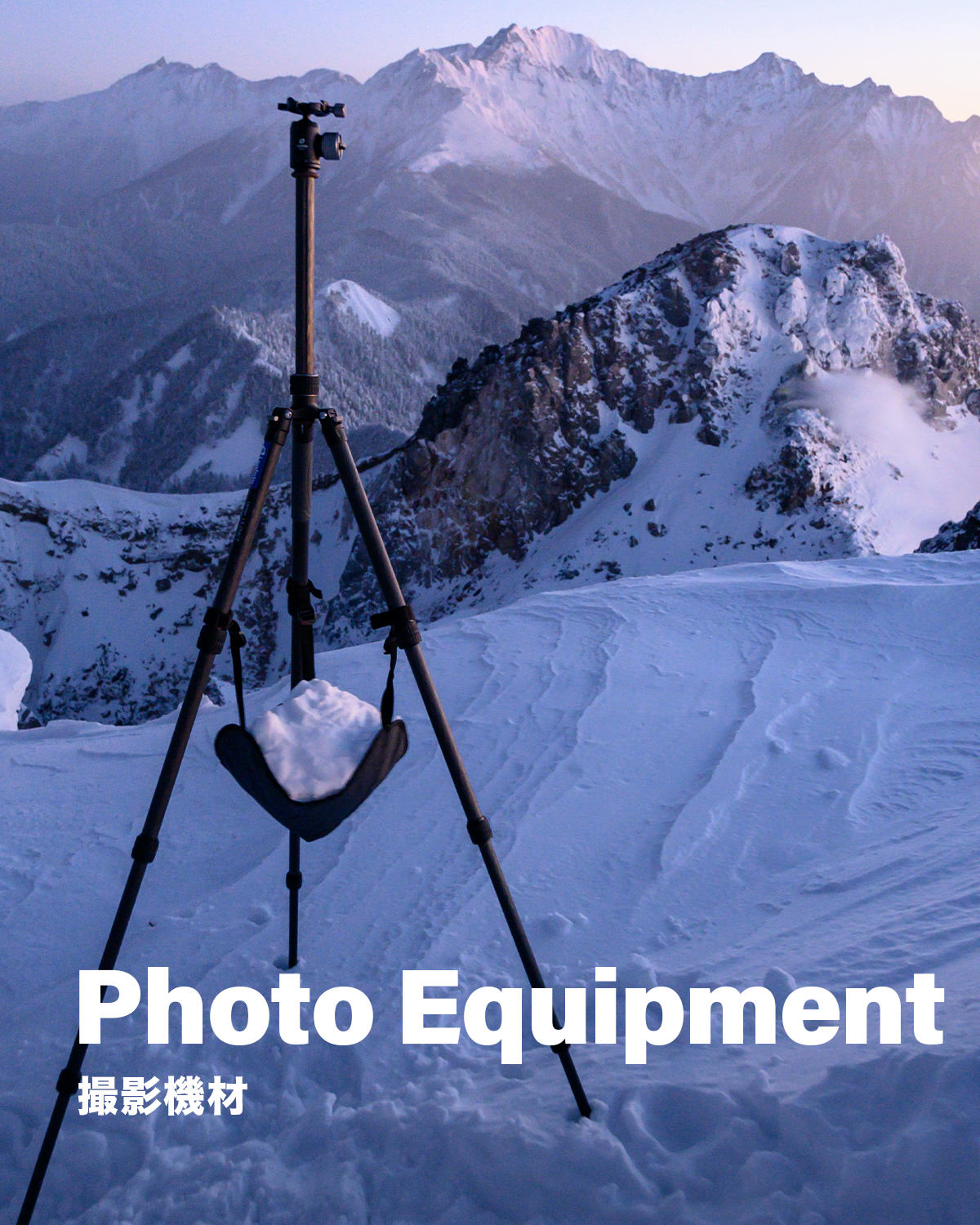

| 撮影 | カメラ | スマホでの撮影は落とすリスクもあり非推奨。 | |

| カメラ交換バッテリー | 星の撮影や冬場ではすぐ減りが早いので重要。 | ||

| 三脚 | 持っていたら玄人、撮影系登山では必須。 | ||

| 標準レンズ(24~70mm) | 山では一番使いやすい画角。 | ||

| 広角レンズ(11~24mm) | 雄大な山の表現には必須。 | ||

| 望遠レンズ(70~200mm) | 山らしいダイナミックな写真には必須。 | ||

| レンズポーチ | 交換レンズを入れるため防水でクッション付きが良い。 | ||

| ブロワー | レンズに土や埃が付いた時にないとまずい。 | ||

| レリーズ | 朝夕の撮影や星の撮影で必須。 | ||

| カメラ用レインカバー | 特にカメラをザックに取り付けている人などは。 | ||

| 小物 | 財布 | 多めの現金を必ず持っていこう。 | ◎ |

| 腕時計 | 寒さに強いアウトドア用の物を。 | ◎ | |

| コンパス | スマホ等のデジタルでも十分だが念のため。 | ◎ | |

| ホイッスル | 「もし遭難したら」に備えて必ず。 | ◎ | |

| 熊鈴 | 山域によるがザックに忍ばせておこう。 | ||

| 登山計画書のコピー | 自分の為にも、遭難の時にも役立つ。 | ◎ | |

| ティッシュ | 手で鼻をかむことも多いが、何かと役立つ。 | ||

| 手ぬぐい(タオル) | 止血はもちろん下山後の温泉にも(2枚ぜひ)。 | ◎ | |

| 電池(単3/単4) | ヘッドライトの交換用。ケチらないこと。 | ◎ | |

| 絆創膏 | ちょっとした止血でも無いと焦る。 | ◎ | |

| テーピング | 捻挫の際に。巻き方をスマホでスクショしておこう。 | ◎ | |

| 解熱鎮痛薬 | 山頂で熱を出すことだってあり得ます。 | ◎ | |

| 下痢止め | 急な腹痛に備えてポケットに入れておこう。 | ◎ | |

| 大き目のビニール袋 | 雨に濡れたテントを入れるのに役立つ。 |

「雪山登山」の持ち物チェックリスト

雪山の世界は美しくも恐ろしいもの。

夏山とは必要な装備が根本的に異なります。

また、夏山以上に「忘れ物をしたら登山できない度」が高いので、忘れ物が無いかのチェックはとても重要です。

特にアイゼンやピッケルを忘れてしまった場合は、おとなしく帰りましょう。

雪山登山では必携装備無しで登山はできませんから。

| 雪山登山 | ピッケル | 急登や岩場があれば必携。基本必携。 | ◎ |

| アックスプロテクター | ピッケルを持ち運ぶのに必要。 | ||

| トレッキングポール | 豪雪地では欲しい。スノーバスケットを付けるとベスト。 | ||

| クランポン(アイゼン) | 最低10本爪、基本は12本が必携。忘れたら帰ろう。 | ◎ | |

| アイゼンケース | アイゼンをザックに入れるのに必要。 | ||

| ワカン(輪かんじき) | ラッセル時や豪雪地帯では無いと登頂は厳しい。 | ||

| スノーシュー | 重たいが豪雪地帯単独ラッセルなら欲しい。ワカンとどちらか一つ。 | ||

| オーバーグローブ | 紐で締められる厳冬期用を使う。 | ◎ | |

| インナーグローブ | 森林限界以下や暖かい日はこれだけで済ますことも。 | ◎ | |

| ゲーター | 雪山登山では雪が靴に入らないよう必携。 | ◎ | |

| 雪山登山靴 | 完全防水で前コバ・後コバがあるものが必要。 | ◎ | |

| ゴーグル | スノボ用でOK。買う場所が意外と難しい。 | ◎ | |

| ニット帽 | 耳をしっかり隠せるサイズを。 | ◎ | |

| バラクラバ | 降雪時や強風時に必要。 | ◎ | |

| ビーコン | 雪崩やすい地形の登山では必携。 | ||

| 雪山テント泊 | 象足 | とにかく足が冷えるのであったほうがいい。 | |

| ガス(厳冬期用) | 通常のガスは厳冬期には使えないので専用の物を買う。 | ◎ | |

| スノーフライ | 無くても大丈夫だと思っている。 | ||

| 雪山用ペグ | 自作することが多い。通常のペグは刺さらないことが多い。 | ◎ | |

| ツェルト | デポするときも持っておきたい。 | ◎ | |

| ショベル | 整地やブロック塀を作るのに必須。 | ◎ | |

| スノーソー | 雪を切るのに使うが単独ではお荷物かも。 | ||

| 貼るホッカイロ | 必須にしたいくらいぜひ試してみてほしい。超お勧め。 |

必須として「◎」を付けた物はないと登山ができない、あるいは重大な危機のリスクがあるというカテゴリーです。

人によって捉え方は異なると思いますが、右も左もわからないという方には参考にしていただけるはずです。

一例として、食料はたくさん持って行ったけど、ゴミ袋が全くなかったらかなりキツイです。登山用の財布を持って行ったが現金があまり入ってなかった、とか。ヘッドライトはあるけど電池が減っていた、など。

あくまで私の価値観に基づく一覧表ですので、ベースとして考えて頂き、自分なりの持ち物リストを完成して頂ければと思います。

【服装】スキンメッシュは本当に効果があるのか?

日本ブランドとして人気かつ安心感のあるファイントラック。

デザインはダサいが機能はすごいと話題ですが、中でもスキンメッシュを啓蒙した印象がとても強い。

登山で使ったことがあるのですが・・・宣伝されているほどの効果を感じられず、どの程度意味があったのかは微妙です。汗をスキンメッシュの外側に排出して汗冷えを防ぐ効果があると言いますが、夏場の様に汗をがっつり出す場面では、効果を感じにくいかもしれません。

雪山の様に汗冷えが怖い&汗をかく量もそれほど多くない時に力を発揮するのかも?

なんにせよ私は使っていない装備です。

【行動】登山で現在位置を把握するためのGPS

GPSが山岳遭難のリスクを減らすことに議論の余地はないように思います。

道迷いして自分の現在地が分かるか分からないかでは、復帰率に雲泥の差があるはずです。

登山道へ復帰するのに現在地以上にに必要な情報はないのですから。

スマホと山と高原地図などのアプリを組み合わせるだけでも極めて強力ですが、さらにもう一つGPS機能を身に着ければ盤石な体制だと思っています。

いわゆる従来のGPSは高価なうえに携帯性がイマイチでしたが、今はスマートウォッチの台頭があり、選択肢は増えてきましたね。

カシオ、ガーミン、スントくらいしか選択肢が無いのがたまに傷ですが、購入を検討する価値は大いにあると思っています。

【テント泊】通年で使えるテントが良いかなというお話

私はエスパースと言う日本のテントを使っています。

たくさんの種類があって悩ましいと思うのですが、夏に一つと冬に一つ持つか、あるいは通年で使うか…雪山登山をしていると特に悩ましいと思います。

私はシングルウォールのテントを通年で使っているちょっと変わりものですが、いずれにせよ通年で使えるテントを買っておくに越したことはないかなというのが最近の印象。

エスパースは長野県にある会社ですが、故障した時に日本の会社だとすぐ修理に出せるのも利点だと感じています。

また、日本の企業は日本の気候を熟知していますので、雨の多い日本に適したテントを作っているので、その点でもおすすめできます。

【調理】カトラリーを忘れたことがあるという小話

ユニフレームなどのカトラリーを使っている人が多いと思いますし、これで十分ですよね。

岳沢から前穂高に登っていた時、岳沢小屋でテント泊をしました。

この時にはじめて忘れ物をしたことをよく覚えています。

そう、カトラリーを忘れてしまったんです。

ご飯はラーメンの予定でしたので、スプーンでもフォークでも箸でも何かしらないと食べられません。しかし手持ちは一切ない。こんな時頼るべきは山小屋です。

まだ岳沢小屋が営業していたので、死にそうな顔で相談に行きました。

そうしたら、おじちゃんが笑顔で「割り箸10円」で売ってくれたのです。

この10円は岳沢小屋の方が私に伝えたかった勉強代だなと。

「小屋締まってたらどうするの?」と。

それ以来、ザックの中には「取り出すことのない割り箸」を常に入れるようにしています。登山の旅に出し入れせず、万が一に備えて常備しています。

【撮影】大切なカメラを壊さないための工夫を

登山にカメラを持って行く人は多いと思いますが、雨や衝撃の対策をしっかりしてあげましょう。

交換レンズはレンズポーチに入れると安心です。

Peak Designのキャプチャーなどを使っている人は小雨くらいならレインカバーを被せることで十分雨を防げます。

【小物】万が一の事態を考えてパッキングできているか

遭難なんてするわけがない。

誰だってそう思います。

私も遭難だけはしたくないと思い入山していますが、万が一の事態が起こり得るのが山だと思います。

サバイバルブランケット、レスキューシート、呼び方は様々ですが、自身の体温の輻射熱を利用して、体温を保つシートがあります。安価ですし、嵩張りません。テント無しの状態で遭難した場合には、大きな力になってくれます。完全防水なので他にも用途の幅は広い。

他に、自分の存在を周囲へ知らせるためのホイッスル、ハイカロリーのミックスナッツ、行動食にもなる飴ちゃん・・・万が一の遭難時において、少しでも役立つアイテムを持っておくと安心ですね。

【雪山登山】費用はかかるが細かいものまで揃えよう

ただでさえお金のかかる雪山登山。

特に1年目は雪山シューズ、ピッケル、アイゼン、ワカンは必ず買うでしょうし、他にも暖かいインナーやアウターが必要です。

更には上記のような小物まで必要なのでお金は本当にかかりますが。

一度買えば長く使えますので、ケチらず安心して登山ができるように備えたいですね。

まとめ

登山を始めたばかりの頃は右も左も分からないで荷物が増えるかもしれませんが、登山の回数を重ねるごとに、自分なりのパッキングが見えてきます。

荷物を軽くする考えも大切ですが、命を繋いでくれるかもしれないという発想もまた大切です。

登山で忘れ物をすると時に重大なリスクや事故に繋がります。

自分なりのチェックシートを作って忘れ物をしないように気を付けたいですね。

お気軽にコメントください

コメント一覧 (2件)

こんにちは、いつも参加にさせて頂いております!

シェラフカバーについて、以前「シェラフカバーの内側で結露が発生しシェラフが濡れてしまった」みたいな内容を読んだ記憶があります(違ってたらすいません)。

それで、シェラフカバーって実際のところ有用ですか?

夏山で写真を撮るためにその辺でビバークしようと思っているのですが、そういう時でもシェラフカバーは使えそうですか?

お忙しいかと思いますが、よろしくお願いしますm(__)m

こんにちはー!

後立山を縦走して白馬の栂池でテントしたときのことですね。

シュラフカバーですが、ゴアテックスなど防水透湿性能で、3レイヤーの物を使ったほうがいいですね。

透湿性能が低いと、自分が発する汗がシュラフカバーを通らず結露してしまいます。

そのうち私も購入検討の記事をおこしますが、これはモンベルではなくイスカやその他メーカーがいいかなと思いますね。

夏山でフォーカスドビバーク!いいですねー(๑´ڡ`๑)

北アルプスなどは夏でも普通に寒いので、行く山の温度感を事前に調査してから、楽しんで下さいね☆

テント張らない前提でしょうから、シュラフカバーはあった方がいいですね。防風にも役立ちますし。

その場合、顔が寒いでしょうから、フルフェイスのバラクラバを持って行くと快適度がかなり上がると思いますよ!

レスキューシート化ツェルトにくるまればさらに快適でしょう。