1月某日、厳冬期の焼岳へ1泊2日で行ってまりいました!

焼岳というと2017年の2月、厳冬期後半にツェルト泊で登ったり、今年の夏も行ってきました。

焼岳自身が100名山として有名なだけでなく、穂高岳の展望台として一級品の場所。

特に南峰へ登れる積雪期は穂高ハンターとして外せない場所となります。

【前泊】中の湯から入山して麓で幕営

冬季の焼岳は新中の湯ルートがメジャールート。

松本バスターミナルから中の湯まで向かいます。2021年はコロナウイルスの影響が継続しておりバスの本数が極端に減っているのでバス登山者には辛いところ。

中の湯へは車でもアクセスできますが、通年営業の中の湯温泉旅館への「駐車だけ」の場合は事前予約制だそうですので、お電話をお忘れなく!

中の湯バス停から少し上ると分岐があります。

ここを右手に登っていきます。

通行止めのゲートを超えて、圧雪された雪道を歩いていきます。

車の場合はここを超えていけるかどうか、事前によく確認された方が良さそうです。

40分ほどして中の湯温泉旅館に到着!

実は今日、ここで前泊しようかすっごく悩んで電話でご相談もさせていただいたんですが、コロナ禍&神奈川県から来ていることもあり今回はご遠慮させていただきました。

閑古鳥が鳴いてやいないかと心配でしたが、それなりに宿泊っぽい車も泊まっておりちょっと意外。

空いていることを期待したお客さんが泊に来ているのかな?という印象でした。

焼岳の登山口は中の湯温泉旅館の右側を通過する形で始まります。

中の湯温泉旅館を通過してすぐ、林道を歩かずショートカットできるんですが、そこが吹き溜りでかなりの積雪があります。

ヤマレコやヤマップを見ていると「そこで40分も格闘した」みたいな記録も見ますので、雪が深ければすぐワカンやスノーシュー をつけましょう。

私もワカンを使用しました。ツボ足だと歩くのは難儀するほどに雪が深いです。

振り返ると夕焼けに染まる穂高岳が目に飛び込んできます。

今回の登山の目的の一つが穂高の夕焼けを撮ることですが、あらかじめ断っておくと明日の夕方はガスでなにも見えませんでした。

15分ほど歩いて幕営

15分ほど歩いて幕営適地を探し出し、ワカンで均してテントを張ります。

これ以上先へ進むと急登地帯に入ってしまうので、平坦な場所が残っているうちにテント適地を見つけて幕営としました。

さっきまで気持ちの良い快晴でしたが、夜〜早朝に日本海を低気圧が東進する影響で夜の間、雪が降る予報となっており、山頂は暴風雪。

標高が低いので風は終始弱かったですが、飛行機が通っているのでは?という音が時折聞こえてきて上部の風の強さが伺えました。

【登山】新中の湯ルート〜広場

テントから出ると、まだうっすらと雪が降っていました。

新中の湯ルートは初め急登が続きますが、トレースがあったことを確認しており、ややゆっくり目にスタート。

ちょうど4人組のパーティーが後ろから来るところでした。

私の後ろを付かず離れず歩いていらっしゃいましたが、雪山では結構あるあるですね。

お互い様なので今回は私が先陣を切って先を進みます。

鉛色の空の下、急登を登ります。

薄いですがトレースがついており、踏み抜きもなく快適なものです。

後からわかるのですが、スノーシューで先行者が一人いたようで、とても助かりました。

急登を終えるとクリスマスツリーのような巨木が連なるエリアへと到着します。

ここまで来れば広場はもう少し!

広場

天気は生憎ですが、遠くに焼岳も見えてきました!

広場と呼ばれている平坦な場所に到着です。

ここに着くとすぐテントを張りたくなりますが、後のことを考えるとなるべく奥で幕営することに。

【幕営】広場の最奥に雪を掘ってテント泊

広場から登りがスタートするギリギリの場所に幕営します。

今回は山頂とテントを往復するとても頭の悪いプランなので、少しでも距離を縮めておきたいからです。

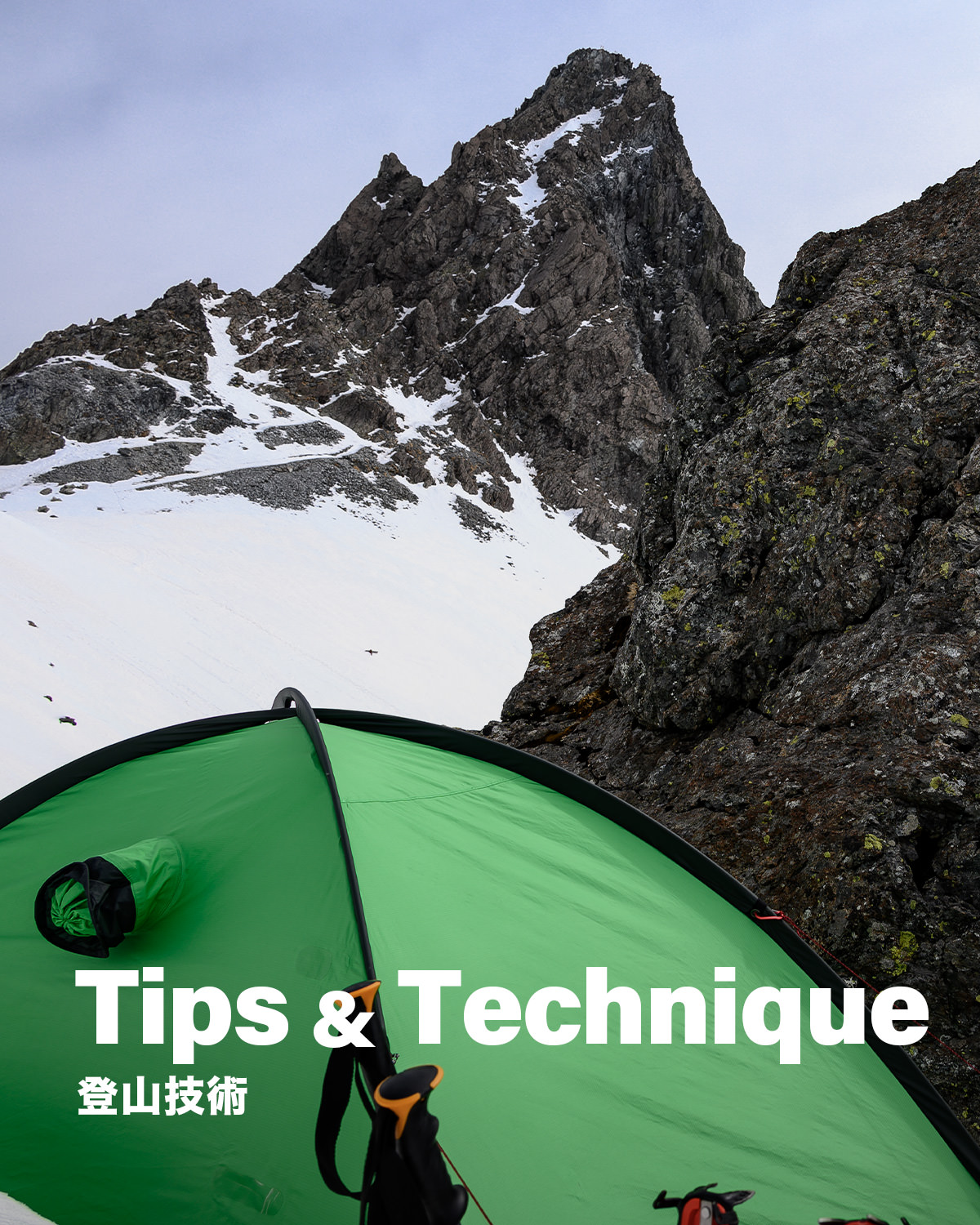

雪上でテントを張る場合、雪が硬くなければなるべく下まで掘って、その窪地にテントを張るようにすると快適です。

雪のブロックを積んで雪壁を作る際に、テントの位置が低いほどブロックを積まなくて済むからです。

大量降雪が予想される場合には埋もれるのでもちろんNG!

しかし、そうでなければ風の影響が非常に弱くなり快眠できます。

今回はテントの大きさギリギリの穴を掘っていますが、こうすることでテントから出ることなく雪を回収できるので(水用に)楽です。

ただし、出入りは不便なのでそこはお好みのサイズで。

テントを張り終えて休憩していると日差しが出てきました。

ガスから山が現れる時間帯ってすっごく綺麗で、作品映えするとかそういうこと関係なく、自然の神秘と言いましょうか。

山の中にいて心奪われる瞬間の一つです。

実はスノーシューで先行していた男性と広場でお会いしました。雪があまりに深すぎて心が折れてしまい、この先は断念するとのこと。

私はテント泊なので「山頂とれるかもね!」と激励していただきました。

もちろん山頂は目指していますが、今回の登山では夕景と朝焼けを撮ることが目的なので『2回』登頂するつもりでいることは心にしまい、クライムオン。

【登頂】焼岳南峰へアタック

焼岳南峰へのアタックは2通りあり、1つは広場から南峰の尾根へ一気に上がり尾根を歩いていくもの。もう1つは南峰の沢を登り途中から尾根へ出るもの。

上の写真は4人組のパーティーが広場から尾根へあがり、降ってくるところの写真です。

かなりの斜度ですが、これからご紹介するラッセルを考えるとこっちの方が楽なのかもしれない。

こればかりはどちらも経験しないと比較できないかもですね。

さて私はといえば、一度歩いたことのある後者のルートで向かいます。

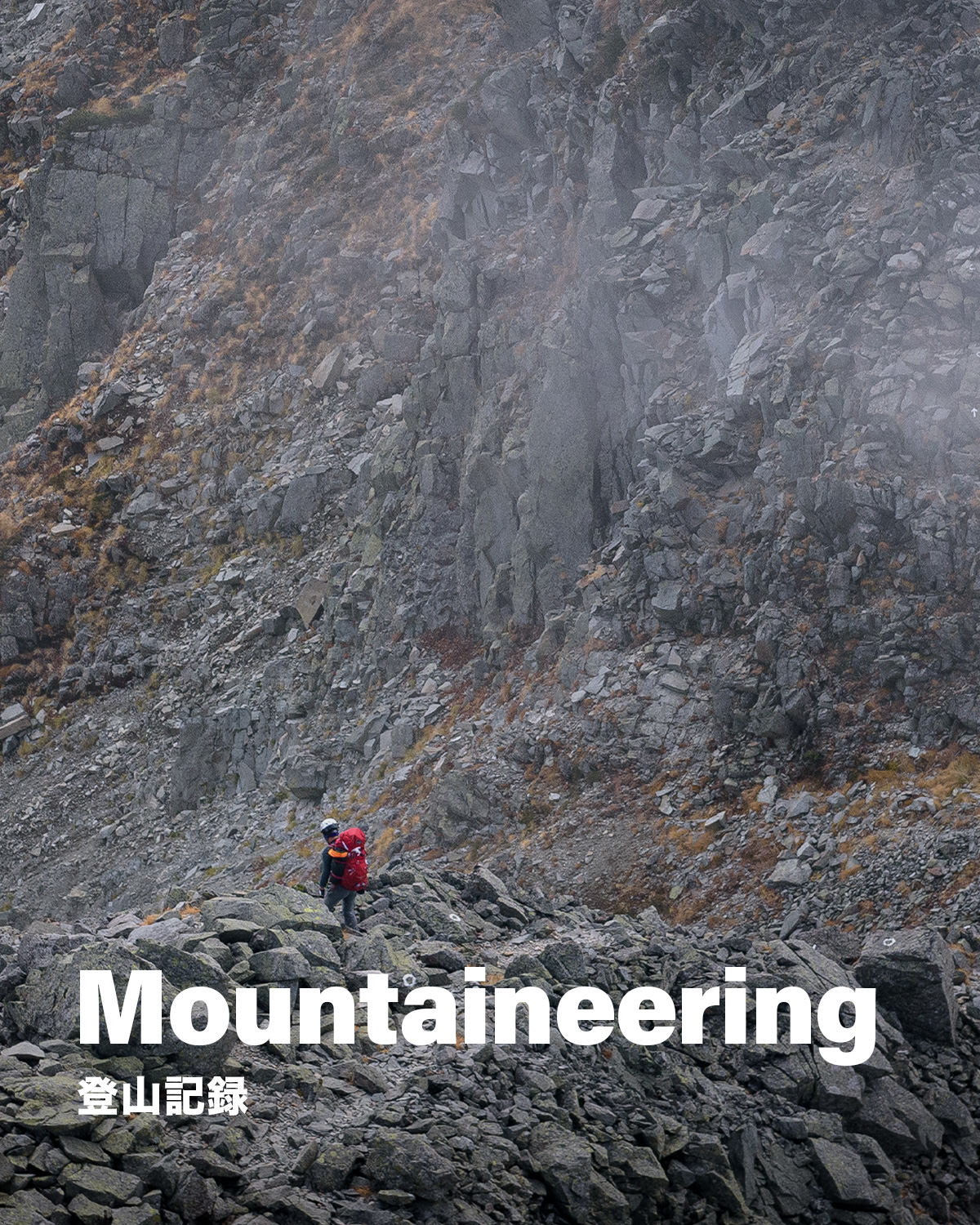

迫りくるこの雪山の圧!たまらんですね!

ラッセル好きな人の気持ちがわからなくもない、いや、ラッセルはできればしたくはありませんが(笑)

こちらのルート、雪が深くラッセルになると半端じゃない労力が必要です 。

振り返れば自身のトレースだけが伸びる雪面。

視界には誰もいないという雪山での体験は、なかなか他には替えがたい素晴らしいもので、一度経験すると雪山からは簡単には離れられないのかもしれない。そんな風に思わせてくれます。

ただ、見ての通り厳しい斜度で相当きついです。

この時からすでに「ここを2往復するだと!?頭悪すぎないか!?」という後悔の念が生まれ始めました。

晴れていても厳冬期。低気圧が過ぎ去った直後の北アルプスでは強風が残ります。

この強風がいつ切れて、いつ高気圧圏内にしっかり入るかで山が晴れるか決まります。

厳冬期だからこそ見える景色もあり、1年でダントツにしんどい時期ではあるのですが、来たからこそ見れる景色というのは確かに存在していますね。

ようやく尾根への道へ到着です!

鬼のようなラッセルが続き、さすがに疲れました。

ここまで終始ラッセルで、日帰り登山の場合はノートレースだとかなり厳しいかもしれません。

ここまで来ると背後に巨大な乗鞍岳がそびえます。

乗鞍岳の写真を撮りたい人には焼岳ってすごくいい場所。

昨晩からの降雪で真っ白い姿になっています。

南峰の急登に取り掛かります。ここの登りはかなりの角度。キックステップで確実に登り滑落には要注意。

直登が難しければジグザグに歩いてもいいと思います。

【焼岳 南峰】夕景

焼岳南峰を登頂しましたー!

鬼のようなラッセルでめちゃんこ疲れたわけですが、目の前に広がる絶景が私を癒してくれます。

絶景が・・・?

癒してくれます・・・・・?

ガスってるやないかーーーーーい!!!

自然は人間がどれだけ頑張ったかなど知ったこっちゃありません。

ただ、そこにあるだけです。

自然はいつだって過酷で、だからこそ美しいのでしょう(遠い目)

夕暮れの時刻になるちょっと前から完全にガスってしまいました。

ホワイトアウトの帰路

泣く泣くテントまで戻リマスがこれまでにないホワイトアウトを経験してビビりまくりました。

これまでも真っ白な雪山は何度か経験していますが、日没&濃霧で視界がゼロ。

前後左右がわからなくなるほどのホワイトアウトを経験して身も心もノックダウンされたのでした。

【再登頂】朝焼けを信じて再び鬼ラッセル

ここまでのあらすじは、夕景を狙うもガスってしまい、テントに戻って夕食&睡眠を済ませたところ。

さらには朝焼けを狙うために再び南峰を目指しているところです。

『トレースが完全に消えている!?』

『馬鹿な。数時間前に歩いた俺のトレースが完全に消えているだと!?』

これは心が折れかけました。何十回も「テントに戻ろう」と思いました。

さっき歩いたばかりのトレースが数時間でかき消されてしまい、まさかのラッセルやり直し。

体はめっちゃ疲れているわけで、厳冬期の夜に同じ道をまたラッセルするとか、流石に心が持たない。

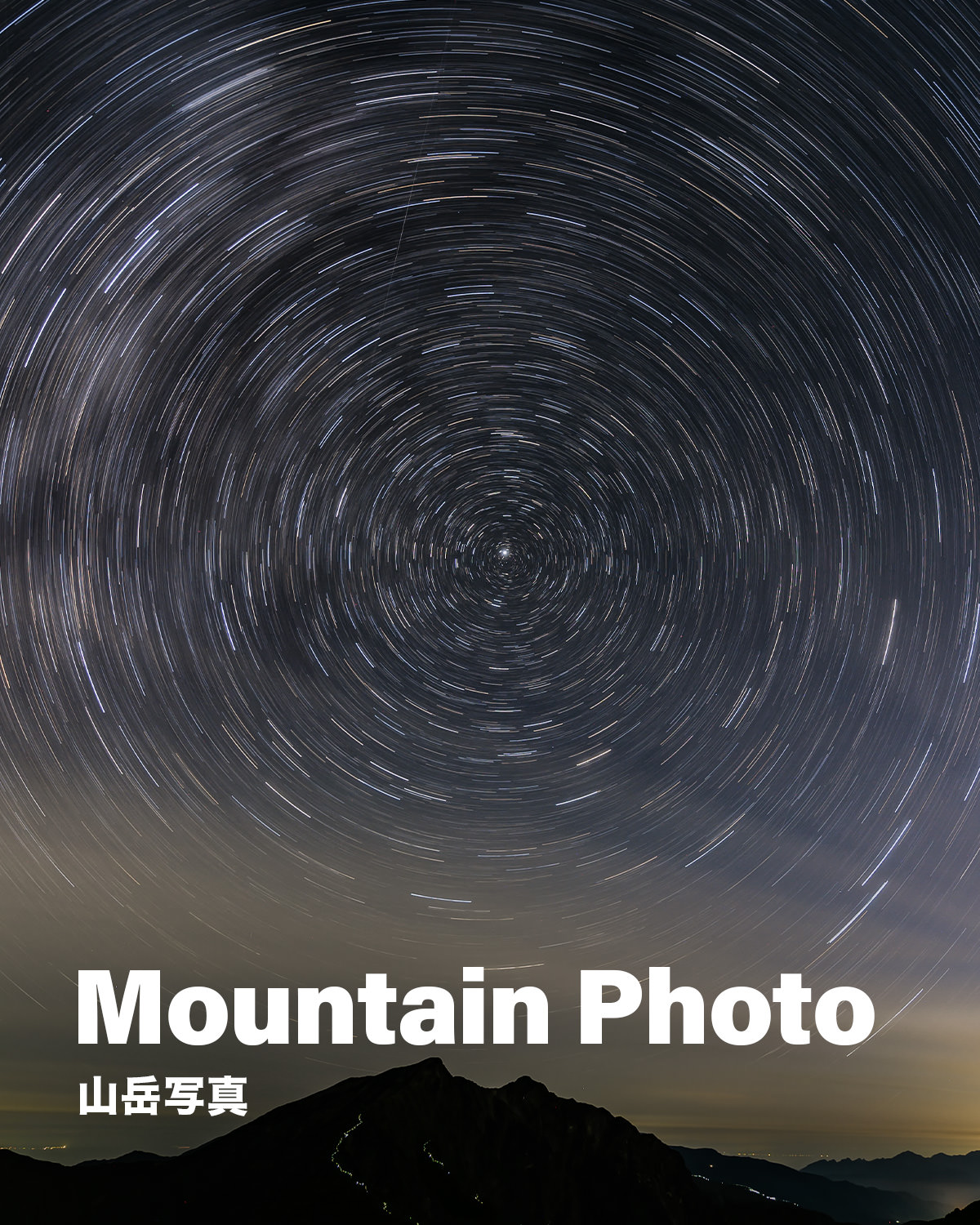

でも、皮肉なことに頭上には満点の星空が広がっており確実に晴れる。

今撤退したら何のためにこんな苦労をしたのかわからない。

ラッセルというよりは自分との戦い。

葛藤に葛藤に葛藤を乗り越えてやはり行くことにしました。

5時ごろには焼岳南峰に再び登頂することができ、まだ星も出ていたので素晴らしい写真を収めることができました。

星も見えて山も見える時間って最高ですよね。

霞沢岳の背後より昇る太陽が神々しい。

山頂が寒すぎて、星を撮りながら1時間小躍りしたり手をブラブラ動かしたりして凌いでおりました。

とは言え、1月にしては寒気が緩く、温度計が指し示す温度はマイナス13℃。

「撮影」まで考えると、厳冬期は条件を狙い撃ちしないと好機を掴むことは難しい。

この時期のモルゲンロートは西穂高岳に当たるようにして穂高を照らしていきます。何とか美しいモルゲンロートを撮影することができてよかった。

黄砂なのか気温なのか分かりませんが、厳冬にしては珍しくやや霞んでいることは悔やまれました。

そういった意味では100%ベストコンディションではありませんでしたし、夕景も撮れていないのでまた再訪するかもしれません。

次は死ぬ気でテントを一段高い場所まで上げようかな?

それにしても焼岳の展望は本当に素晴らしい!北アルプスの中でも屈指の展望地だと思います。

乗鞍岳、霞沢岳、穂高岳、笠ヶ岳を撮るなら外すことのできない場所ですね。

下山

下山時は特に滑落に要注意。

ここの急斜面だけ乗り切れば後は難しい場所はありませんのでご安心を。

雪山でテント「2泊3日」に慣れるという意味も兼ねていましたが、総じて極めて満足度の高い登山をすることができ、とても嬉しく思います。

次はどこから穂高を狙おうかな?

今から楽しみです。

中の湯温泉旅館に後少しで使うかというところでデブリがいくつか登山道まで伸びていました。

上を見ると防御柵がいくつか設置されていたので、雪崩に注意が必要な箇所みたいです。

後は中の湯温泉旅館からバス停へ戻って無事に下山完了。お疲れ様でした!!

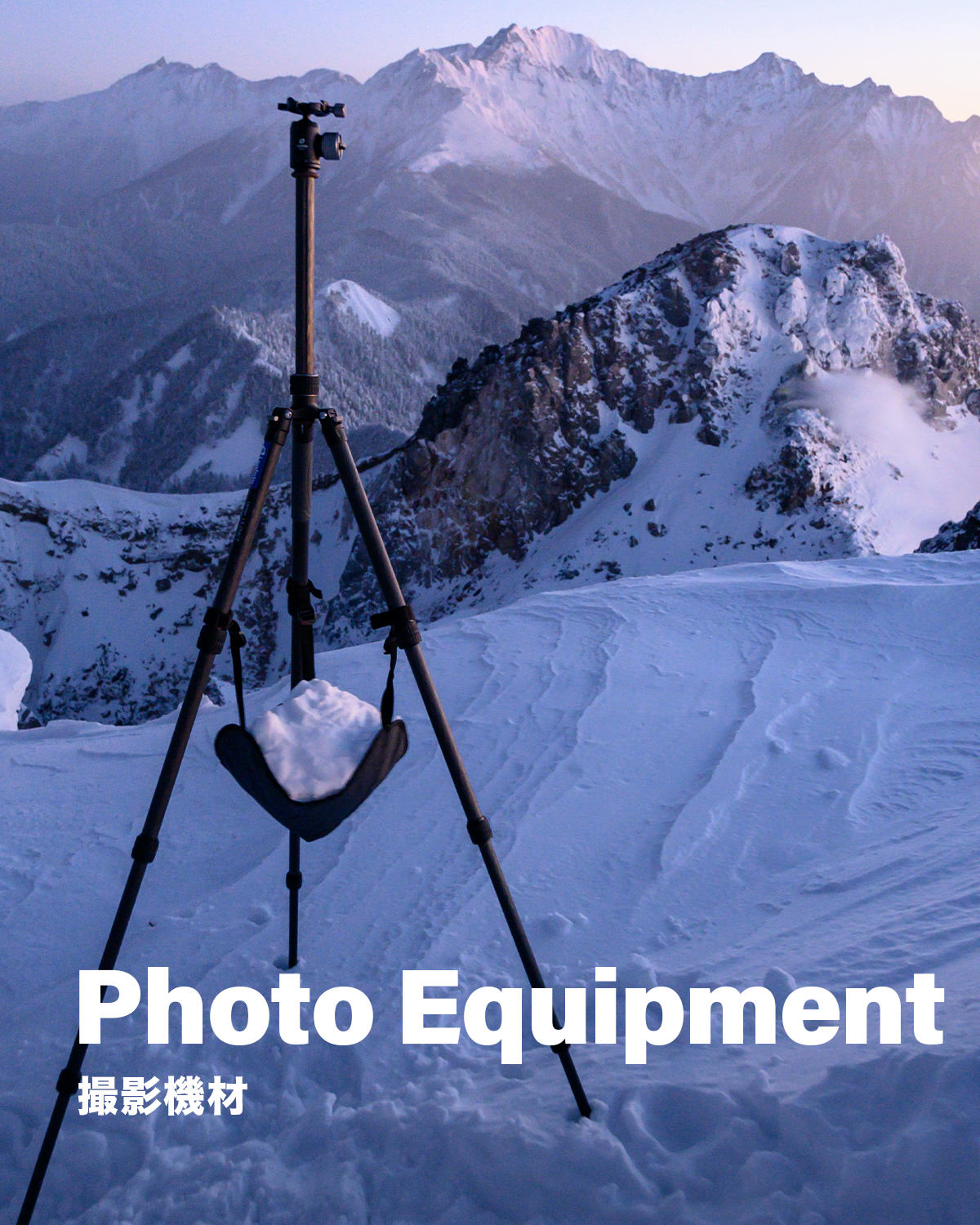

焼岳からの撮影&撮影機材

写真はNikonZ6とNIKKOR Z 24-200mmで撮っています。

焼岳から穂高はそれほど離れていませんので、中遠景のみでよければ70mmで十分な一方、モルゲンロートで赤く染まるのは西穂高岳〜奥穂高岳ですので、ここを切り取ろうと思うとテレ端200mmまであるといいですね。

1月下旬以降は日の出日の入りが吊り尾根の反対側に行ってしまい、夕焼けも朝焼けも焼岳からは撮影ができなくなります。

焼岳からの夕焼け朝焼けがベストなのは12月〜1月です。

どの方角から太陽が昇り沈むのかはとても大切なので、計画の段階で確認しておくといいと思います。

厳冬期登山、今回も最高でした!

コースタイム

| 1日目 中の湯温泉バス停~中の湯登山口+α |

|

| 中の湯温泉バス停 | 15:30 |

| 中の湯温泉旅館 | 16:15 |

| 幕営地 | 17:00 |

| 2日目 中の湯温泉~広場~焼岳 |

|

| 幕営地 | 8:30 |

| 広場 | 11:00 – 13:30 |

| 焼岳南峰 | 16:00 |

| 広場 | 17:30 |

| 3日目 焼岳~中の湯温泉 |

|

| 広場 | 3:00 |

| 焼岳南峰 | 6:00 – 8:00 |

| 広場 | 8:30 |

| 中の湯温泉旅館 | 10:30 |

| 中の湯バス停 | 11:15 |

お気軽にコメントください