紅葉の季節ということで、北アルプスの爺ヶ岳へ行ってきました!

爺ヶ岳は後立山連峰のほぼ南端に位置する山で、麓からお爺さんの雪形が見えることから名付けられたと言われています。

コースタイム

| 1日目(9月28日) |

| 扇沢(10:00)→ 柏原新道登山口(10:20) |

| 柏原新道登山口(10:20)→ 種池山荘(14:20) |

| 種池山荘(15:30)→ 爺ヶ岳(16:20) |

| 種池山荘(テント泊) |

| 2日目(9月29日) |

| 種池山荘(9:00)→ 柏原新道登山口(11:20) |

| 柏原新道登山口(11:20)→ 扇沢(11:40) |

長野駅から扇沢へ

新幹線で長野駅へ。長野駅で扇沢行きのバスチケットを購入し、バスで扇沢へと向かいます。

個人的には松本から上高地へ向かうより体感的に楽な気がしますね。松本から上高地では前泊しないとまともな登山計画は立てられませんが、その日の朝に出発して計画を立てられるのはすごくありがたい。

扇沢

扇沢に到着!

北アルプス北部の玄関口の一つです。扇沢からスタートする登山としては爺ヶ岳と針ノ木岳がメジャーですが、針ノ木岳はコロナウイルスの影響で山小屋が営業していないため、通行止めとなっています。試しに行ってみたら門番みたいなのがいて「恐れ入りますが通れません」みたいな感じでした。

個人的な感想としては、針ノ木小屋も普通に営業できたんじゃないかと思いますが、春の時点ではウイルスの情勢がどうなるか不透明でしたもんね…。

今日は平日ですが扇沢の無料駐車場は大混雑でした。

紅葉シーズンの人気の山域は本当に混みます。ここ爺ヶ岳へと通じる柏原新道も種池山荘や冷池山荘も今週末はさぞ混雑することでしょうね。

個人的には紅葉シーズンは人混みがすごくてあまり好きではありませんが、平日を狙うことでかなり緩和されます。

柏原新道への登山口は扇沢へ来た道を10分ほど戻った場所にあるので移動。

柏原新道

今日は絶対に晴れるという確信のもと来たんですが、登山口に着いた時点ではガスっていて心に暗雲が漂います。

ヤマテンでも文句なし晴れだったし、晴れるはず…!!

柏原新道に来るのは後立山を縦走した時以来なので結構時間が経ってます。

あの時は縦走してからの下山だったので非常に苦しかったのを覚えていますが、爺ヶ岳登山として使うのであれば特に難しい場所もなく、北アルプスデビューの適地としてもお勧めできると思います。ただ、決して楽な道ではないのであしからず。

柏原新道を粛々と登っていきます。

柏原新道は比較的新しい道で、種池山荘のご主人が気合で作った道のようです。ありがたく歩かせていただきます。

燕岳の合戦尾根や唐松岳の八方尾根などと並んで登山初心者でも比較的安全に歩ける道として紹介されることの多い柏原新道。歩くのはこれで2回目ですが、確かに危険度は北アルプスの道の中でも低い方だと思います。

晴れていると針ノ木岳がよく見えるこの道も、ガスっていればこの通り(汗)

ガスが晴れなかったらどうしようかと内心焦りながらも、美しい紅葉をめでながら稜線を目指します。

種池山荘

4時間程度の登りを終えて種池山荘へ到着!

登り終えるといきなり山小屋が出迎えてくれるパターンの登山道なので、達成感や安心感が強い登山道です。

種池山荘は雪崩被害に何度もあったことから現在の鉄筋造りになったといいます。そのため北アルプスの山小屋の中でも非常に珍しい外観をしているのが面白い。ここ種池山荘は周囲の展望が素晴らしく、さらには紅葉が美しい。柏原新道も歩きやいと好条件が重なるとても素敵な山小屋です。

古屋の方の雰囲気もとてもよくて、好きな山小屋の一つになりました。

今年はコロナウイルスの影響でテントも完全予約制の種池山荘(冷池山荘)。小屋のホームページがかなり重々しい雰囲気で、正直手続きとかちょっと面倒なのかと覚悟していましたが・・・全然そんなこともなく助かりました。

小屋の前でガスを眺めること10分ほど。

急に視界が開けるこの瞬間。

ガスが切れて視界が開けるこの瞬間は何度経験してもたまりません。

2500mあたりまではガスが取れて最高の青空と大雲海が突如出現!

雲が切れていく瞬間の景観の移り変わりは美しいもの。

尾根筋のシャーが最高。

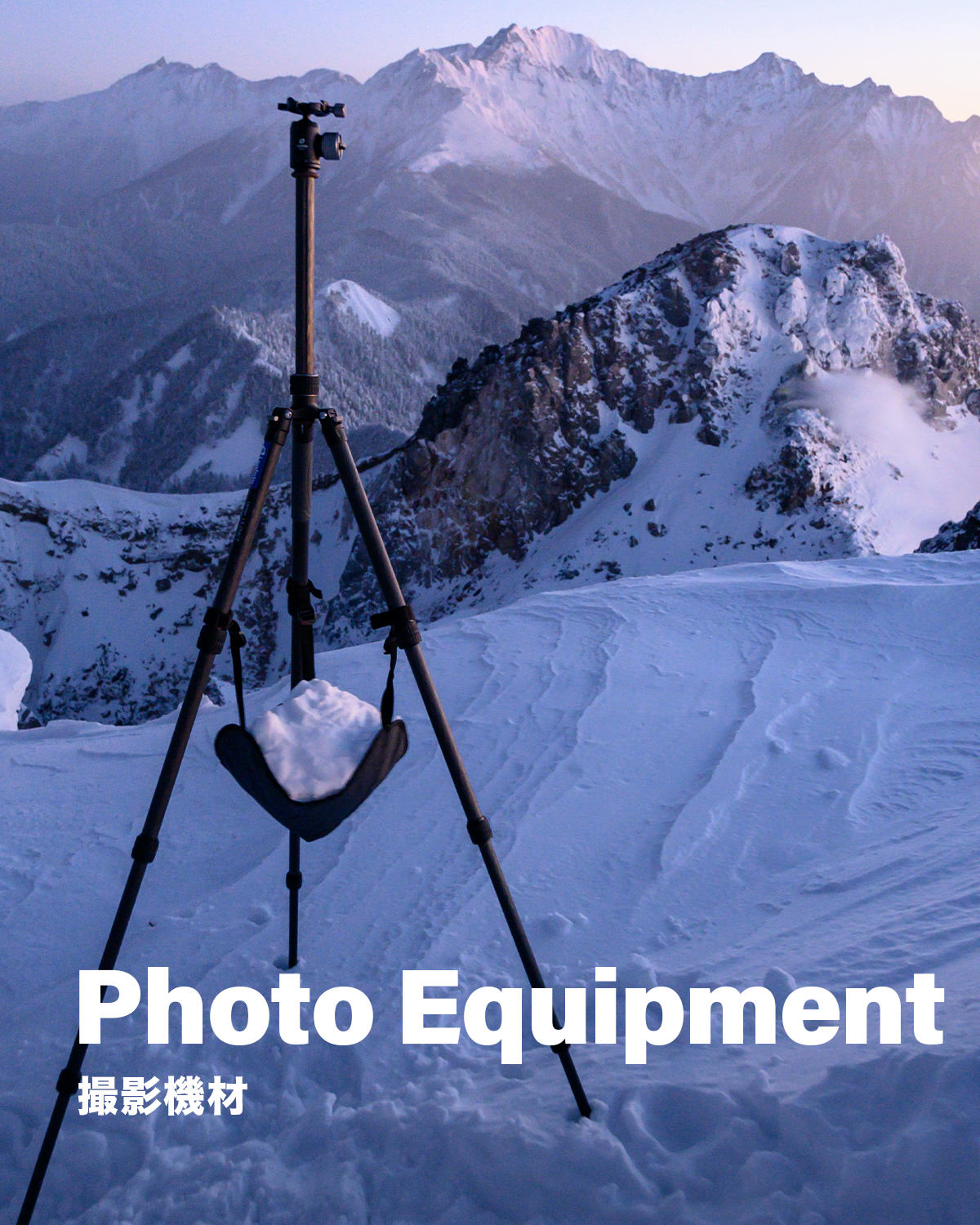

望遠まで撮れるレンズがないと山の表情を切り取るのは難しい。この辺りまで撮りたいかそうでないかで持って行くべきレンズは変わってきます。

種池山荘テント場

ガスが取れて大雲海が広がっておりテンションが最高潮になったところでテントを張りにテント場へ。

種池山荘は山小屋からすぐの場所にあるのでありがたい。お隣の冷池山荘はちょっと離れてますからね。

山小屋のすぐ隣に池がありまして。まさかのその池が「種池」といいます。山小屋の由来になっているのは明白ですが、なんといいましょうか、すごく小さくて可愛い池なんです。また、大抵山の中にある池はちょっと離れてるとか、登山道から外れているとか、そんなことがほとんどなのですが、こんなに近くにあるのはすごく珍しくて驚きました。

コロナ対策のためでしょうか、幕営地はこんな感じで完全に区画化されており、張る場所も指定されています。

平常時は適当だと思うんですが、完全予約制のなせる技というわけですね。

個人的には幕営地の完全予約制は今年限りにして欲しいと心の奥底から願っていますが、果たして来年はどうなるでしょうか?

種池山荘の幕営地は結構小さいので張れる数は15テントくらいでしょうか?冷池は結構広いです。

種池山荘から爺ヶ岳へ

これ以上ない天気、コンディションで爺ヶ岳へと向かいます。

ここも特に難しい場所はなく、見ての通り穏やかな道を絶景に囲まれながら爺ヶ岳へと向かいます。

山荘から1時間かからないくらいなので気軽に行けるのも良いですね!

稜線の紅葉はピークといった様相でまさに錦秋の紅葉美しくといった具合で黄葉と紅葉が目を楽しませてくれます。

爺ヶ岳南峰は稜線で紅葉を楽しむのにもかなり良い山だと思いますよ!

相当お勧めできます。

実際、北アルプスの稜線は標高が高くて紅葉する植生はほとんどありません。少し標高が低いくらいの方が紅葉鑑賞には適しており、爺ヶ岳や燕岳なんかは紅葉の名所としても有名ですね。

左手には鹿島槍が岳が悠然と聳えており、最高の山岳風景となっています。

なお、爺ヶ岳は100名山に選ばれているわけではありませんが、360度を最高すぎる展望に恵まれ、有名峰に囲まれていることもあり、登山対象や撮影地としてのおすすめ度はMAXだと思います。

ここまで素晴らしい展望を楽しめる場所は北アルプスでもそうそうないと思いますね。

こちらは冷池山荘。こうして見ると山小屋とテント場がまあまあ離れていることがわかると思います。

トイレ行くのがちょっと大変なんですよね。

展望は種池山荘の方が断然よく、冷池山荘は鹿島槍ヶ岳を目指す登山者の宿泊適地として利用されることが多い場所です。

爺ヶ岳

爺ヶ岳南峰を登頂!

爺ヶ岳は珍しい3つの峰からなる山で、最高峰はお隣の中峰ですが、一度行ったことがあるので今回は行きません。撮影適地として選ばれるのもここ南峰がほとんどです。

種池山荘へ雲が流れて素敵な雰囲気に。

北アルプス南部の展望と雲海。

右手に大きく聳えるのは蓮華岳、遠く中央に槍ヶ岳と穂高岳が連なります。穂高の左手は大天井岳をはじめとした常念山脈ですね。

気候が安定しすぎてしまい、狙った滝雲にはなりませんでしたが、雲海を絡めた美しい種池平を押さえることができました。

左に立山、右に剱岳が位置するここは山岳写真の中でも定番の一つ。

特に剱岳や鹿島槍ヶ岳を狙う人には最高の場所ですね。

ここから穂高や槍を撮ろうと思うと焦点距離で300mmくらいは欲しいところです。

立山へと沈む夕陽。

剱岳方面にも雲海がびっしりと広がり、毛勝三山からはるか地平線まで見渡せる素晴らしい展望に感無量です。

この辺りは厳冬期の間、人を寄せ付けない豪雪地として知られる難しい山域。

ここから見ると毛勝三山も普通に登れそうな気がしますが、あの山の後ろには日本海があり、冬の間はとんでもない雪をもたらします。

2日目

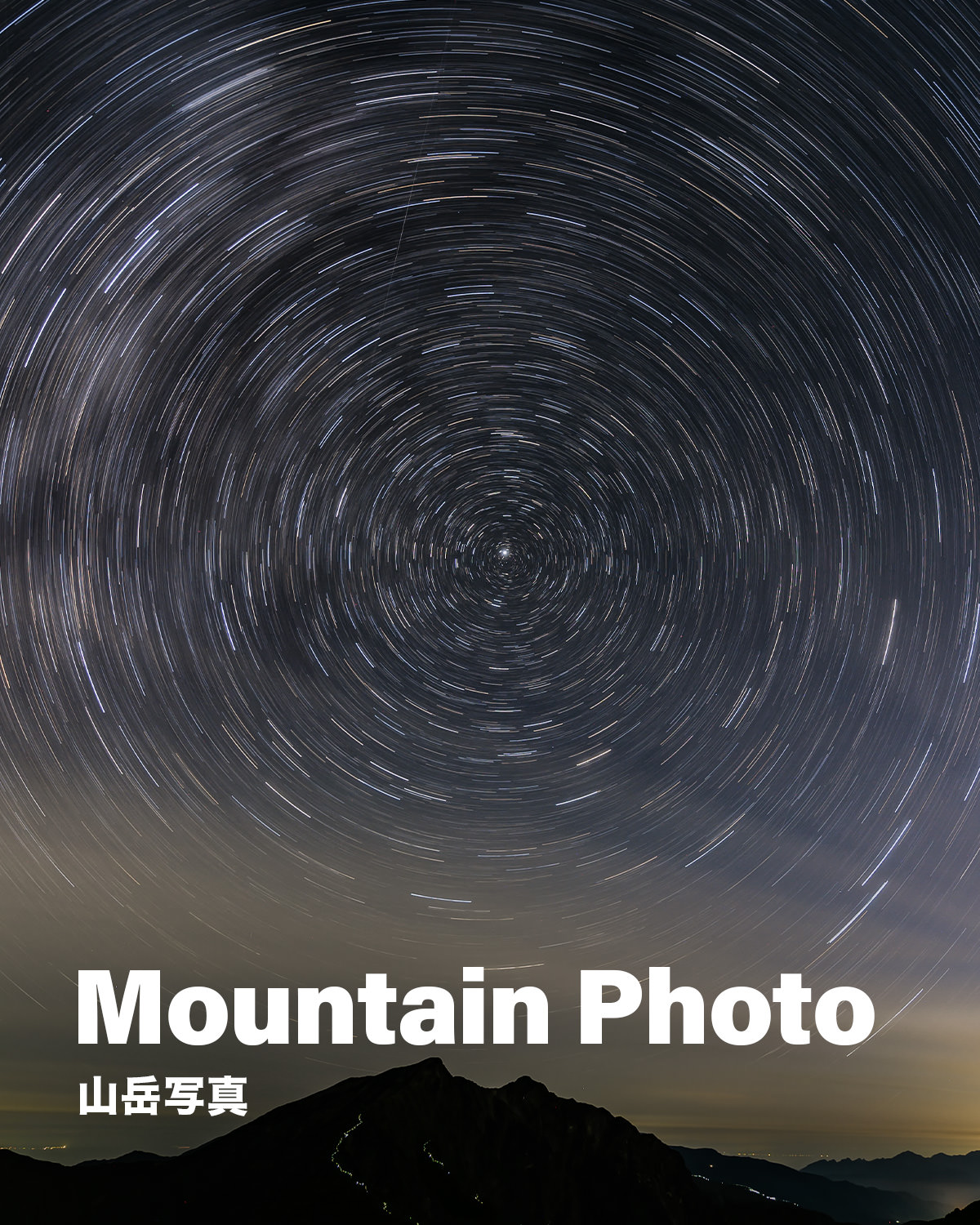

一度テント場に戻り、仮眠を済ませて2時半ごろ山頂に戻ってきました。

山頂には当然誰もおらず、秋めいた北アルプスの冷たい風を感じながら、一人天を仰いでコーヒーを飲んでいました。

2時過ぎにならないと月が沈まない月暦でしたが、3時から夜明けまでは満点の星空が広がっていました。

明朝もよく晴れ、夕方とはまた違った美しい景色を堪能しました。

日本一険峻な山、2999mの剱岳はこうしてみるとあまりに恐ろしく、とても人が立ち入れる雰囲気ではありませんね。

剱岳はもっともっと撮りたいんですが、如何せん富山が遠すぎて・・・。しばらくは穂高の撮影に注力する予定です。

扇沢からナイトハイクで上がってきたという気合の入ったお父さんと雲海に感動しながら山談義に花が咲きます。

山頂で絶景を共有するのって良いですよね!

爺ヶ岳山頂からは扇沢を眺めることができます。

最高のマジックアワーを楽しんだのでそろそろ下山開始。

雲海から最高の夕景・朝焼けを楽しませていただきました。

再び柏原新道を下、扇沢に下山です。

下山して登山口に着いた時の達成感は何度経験しても良いものですね!

紅葉の爺ヶ岳まとめ

- 稜線の紅葉の見頃は9月末

- 種池山荘のホームページで紅葉情報を常にチェック。

- 爺ヶ岳の紅葉は北アルプスでも屈指の美しさ。

- 柏原新道で登る種池山荘への道は初心者でも登山可能。

- 種池山荘から爺ヶ岳への道も危険箇所なし。

- この時期は雲海が見られる可能性が高くおすすめ。

北アルプスで紅葉を見たい方はぜひ参考にしてみてください。

お気軽にコメントください